Capítulo 4 del ensayo: “La invención de México”, del libro Subversiones Silenciosas, publicado en 1993 por la Editorial Aguilar.

4. LA REPUBLICA POSIBLE

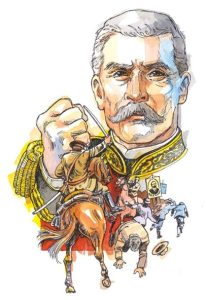

De la legitimidad obtenida por el triunfo liberal sobre Maximiliano, surgió la llamada República restaurada (1867-1876), una década de prensa libre, congreso independiente y poder restringido del ejecutivo, una república intensa, polémica, rica y matizadamente democrática, hecha a la medida de la nación sensible: propietarios, abogados, periodistas, camarillas políticas y militares (10). Es decir, a la medida de la minoría social que había concebido y hecho suyo el proyecto. Fue inevitable que las supervivencias del México real volvieran por sus fueros e hicieran desembocar aquellos impulsos no en la ampliación democrática soñada, sino en la revuelta militar y la dictadura porfiriana (1884-1910). En efecto, la República restaurada no fue el horizonte de paz y democracia imaginado por los liberales triunfantes, sino el escenario de otra discordia interna que se resolvió con la llegada al poder de Porfirio Díaz, héroe militar de la guerra de intervención y político pospuesto por los gobiernos de Juárez y Lerdo (1867-1876). Su indomable impaciencia llevó a Díaz a emprender la fracasada revuelta de La Noria, tan temprano como en 1871, en vísperas de la reelección de Juárez, y la triunfante rebelión de Tuxtepec, en ocasión de las elecciones presidenciales de 1876.

Tanto desde el punto de vista de la conciencia histórica, como desde el punto de vista de la construcción nacional, la República restaurada juarista fue un parteaguas. Desde ese momento, vista en sus grandes trazos, la historia del proyecto llamado México tiene dos rutas paralelas: la de un gobierno nacional que lo cohesiona y articula políticamente, y la del desarrollo económico capitalista, liberado por la ofensiva contra los bienes muertos de la Iglesia y las comunidades campesinas e indígenas. Ambos caminos irrumpen en la regionalidad del México rural, vencen aislamientos geográficos y espirituales, crean una infraestructura crecientemente nacional de comunicaciones, convicciones y mercados. Las rutas se mezclan y confunden, porque, especialmente a partir de la Revolución Mexicana (1910-1915), el Estado asumiría en México las transformaciones básicas que hacen viable y acompañan al desarrollo capitalista. Las tareas de integración en todos los órdenes -de la realidad política e ideológica a la transformación física del territorio- fueron realizadas en México por el Estado en primer término, y sólo en un segundo lugar por las fuerzas del mercado.

Más allá de sus diferencias políticas con la República restaurada, el porfiriato puede leerse como su estricta continuación, y la Revolución Mexicana como su reimplantación institucional, social y políticamente ampliada. Porfirio Díaz construyó el primer sistema político de alcance nacional del país. Sometió una a una las independencias regionales y eslabonó una escalera de poderes que empezaba en todas partes, pero sólo terminaba en el centro: la Ciudad de México, el Palacio Nacional, la silla del presidente, el presidente mismo. («Me duele Tlaxcala», decía al final de su mandato Díaz para señalar un dolor físico en su costado, con el nombre de un estado de la República. Su cuerpo había llegado a ser México y México latía con los dolores de su cuerpo). Díaz cumplió también tareas esenciales de la modernización económica, insertó al país en el mercado mundial de minerales e hidrocarburos, y lo vinculó internamente con telégrafos, correos, caminos y ferrocarriles.

Desde el punto de vista de la conciencia nacional, el logro del porfiriato no fue menor. Dotó al país de su primera historia oficial y de la mayor parte de sus rituales cívicos. El porfiriato se soñó como habría de hacerlo después el México postrevolucionario, heredero puntual y culminación de toda la historia anterior de México… salvo la Colonia. Se presentó, primero, como último recurso bélico para la pacificación definitiva del país; después, como garantía del orden y la tranquilidad industriosa; finalmente, como la punta de lanza del progreso ininterrumpido de los mexicanos. La conciencia histórica porfirista creyó en el presente como suma fiel de todo el pasado, y como su excepción definitiva: el fin de las desgracias encadenadas, de las revueltas, del desorden y del atraso. La obra colectiva México: su evolución social, fue el monumento historiográfico que cifró esta conciencia.

Puesto todo junto, no parecen muy distintos los logros históricos de la Revolución Mexicana: consolidó hasta la impersonalidad un sistema de gobierno central ramificado y sentó las bases para una reinserción del país en los vaivenes del mercado mundial, a partir de la crisis de 1929, durante la Segunda guerra mundial y, sobre todo, en la postguerra. En materia de autoconciencia histórica, el México postrevolucionario fue también plenamente porfiriano. En 1964, casi ochenta años después de la primera presidencia de Porfirio Díaz, derribado por la Revolución, el presidente postrevolucionario Adolfo López Mateos, en su informe al Congreso de la Unión, resumió la historia de México con inconfundibles acentos porfirianos.

México, en su dramático peregrinar por los caminos de su historia, ha disfrutado de pocos, breves periodos de paz constructiva. Antes de la conquista ibérica, la crónica es de permanentes luchas internas; luego, trescientos años de agobiante coloniaje. Conquistada la independencia, un siglo trágico de guerras fratricidas, de invasiones extranjeras, de dictadura. Hecha la revolución armada y consolidada en el poder por su eficacia gubernativa, no es sino hace seis lustros que el país goza de una paz institucional, firmemente asentada sobre la libertad y la justicia que establecen y garantizan las leyes que el pueblo se ha dado desde su sabia constitución de 1917. (11)

(continuará)

La invención de México mezcla una conferencia sobre la identidad nacional, pronunciada en la ciudad de Zacatecas, en el verano de 1979, y la ponencia “North American integration and the Mexican National Idenetity”, leída en el ciclo Crossing National Frontiers: Invasion or involvement?, celebrado en la Universidad de Columbia, Nueva York, en diciembre de 1991.

10. Al terminar la guerra civil en 1865, el gobierno estadunidense concentró parte de sus esperanzas diplomáticas, con éxito, en cortar el apoyo militar austriaco y, sobre todo, el francés al gobierno de Maximiliano. Logró ambas cosas. Los ejércitos de la República hicieron el resto.

11. Los presidentes de México ante la Nación. Manifiestos y documentos de 1821 a 1966. México XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, 5 vols. IV, p. 841.

Héctor Aguilar Camín

Escritor, historiador, director de la revista Nexos.

Su último libro: La dictadura germinal.

Crónica de la destrucción de la democracia mexicana

Editorial DEBATE, 2025