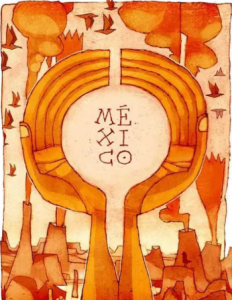

Notas sobre nacionalismo e identidad nacional

Capítulo 1 del ensayo: “La invención de México”, del libro Subversiones Silenciosas, publicado en 1993 por la Editorial Aguilar.

Para Edmundo O’Gorman, obviamente

¿Dónde y cuándo aparece la nación mexicana?

Como idea, su trayecto inicial es el del patriotismo criollo novohispano, aquella vindicación de los hijos de españoles nacidos en tierras americanas que se alimenta del rencor a los privilegios de sus parientes peninsulares, tiene su libro mayor en la Historia antigua de Méjico, y culmina, al despertar el siglo XIX, en las mitologías independentistas de Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante. Como proceso secular, la moderna nación mexicana es la resultante de la vasta ofensiva liberal contra las tradiciones comunales y corporativas heredadas de la Colonia, las cuales incluyen por igual a la Iglesia, a las mayorías indígenas y a las comunidades campesinas. Como forma política y territorial, finalmente, la nación mexicana es el fruto de dos guerras, hijas de su fragilidad independiente. Primero, la guerra perdida frente a Estados Unidos, en 1848, que define la frontera norte del país, tanto como su destino geopolítico. Segundo, la guerra ganada contra la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano en 1867, que refunda el espíritu nacional y dirime, en favor de la república, la disputa histórica por la forma política deseable para la nueva nación.

La revolución de 1910 añade a estos trayectos decimonónicos una catarsis nacional, una dimensión popular y un instrumento de hierro: la pirámide estatal. El Estado postrevolucionario organiza y subordina las fuerzas sociales estratégicas que surgen del país pacificado. A fines de los años veinte, antes de que hubiera una industria mexicana, había ya un movimiento obrero y un proyecto de economía nacional, diseñados ambos por el Estado, estimulados y protegidos por él: el primero, por vía de la alianza política y el paternalismo tutelar de leyes e instituciones laborales; la segunda, por la red de concesiones y negocios que el gobierno puede otorgar, gracias a su profusa red de medios administrativos y jurídicos, los cuales incluyen el control de recursos fundamentales de la nación: comunicaciones, energéticos, banco central y la facultad de imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público.

En el eco siempre inacabado de los pasos de la identidad nacional, la historia parece el único rumor verdadero, un rumor móvil y cambiante, lleno de continuos nuevos saldos de la memoria. Del patriotismo criollo a la norteamericanización de fin de siglo, la historia teje y desteje los hilos de la identidad mexicana.

Las páginas que siguen pretenden recordar algunos de los afluentes históricos que han nutrido el territorio simbólico que llamamos México, un territorio siempre en construcción, continuamente movido y reinventado por la historia.

1. EL PATRIOTISMO CRIOLLO

La historia del patriotismo criollo es en gran parte la de una poderosa ingeniería simbólica, destinada a construir la idea de una nación mexicana alternativa al dominio español. Los motivos lentamente acumulados de esa nación pueden resumirse en cuatro rasgos: la exaltación del pasado azteca, la denigración de la conquista, el resentimiento contra los gachupines y la devoción por la Virgen de Guadalupe. De la sencilla «angustia del encomendero» desplazado, nos dice David Brading, el germen del sentimiento nacional se propagó, a principios del siglo XVII, hacia la idea del criollo como heredero desposeído y a la exaltación de la antigüedad indígena como el pasado significativo de los mexicanos. La invención nacional criolla rescató el pasado indígena de sus estigmas de barbarie y diabolismo, transformó el mito indígena de Quetzalcóatl en efigie fundadora de un cristianismo primitivo mexicano y consolidó el culto guadalupano como prueba mítica de la preferencia de Dios por la tierra mexicana, oprimida por el dominio español.

Las civilizaciones prehispánicas fueron puestas por los criollos al servicio de una identidad inventada que al cabo de los siglos se hizo verdad: la idea de una Nación Original mexicana que pudo subsistir, intacta, a trescientos años ilegítimos de castigo colonial y reapareció, libérrima y vengadora, en la Independencia de 1810. El elogio de la nación indígena arrasada por la Conquista, fue un capítulo central en la justificación de los afanes independentistas criollos. El historiador decisivo de esa necesidad imaginaria fue Francisco Xavier Clavijero, cuya Historia antigua de Méjico liberó definitivamente el pasado indígena de las vestiduras demoniacas que le habían impuesto repetidas generaciones de cronistas españoles. Clavijero afinó la visión del mundo prehispánico como un pasado clásico, equiparable al de la civilización grecolatina:

«Texcoco era la Atenas de Anáhuac y Nezahualcóyotl el Solón de aquellos pueblos».

DANDO POR UN HECHO LA PRESENCIA DEL APOSTOL TOMAS EN TIERRAS AMERICANAS, FRAY SERVANDO CONVIRTIO A LOS INDIGENAS DEL NUEVO MUNDO EN CRISTIANOS PRIMITIVOS.

Muchos años antes de tan notable conversión de los aztecas en clásicos griegos, en 1639, Antonio de la Calancha había contado lujosamente, desde Perú, las alabanzas del Nuevo Mundo. En él, decía Calancha, debió haber estado el paraíso. Apoyándose en la premisa teológica del mandato de Cristo («Id y predicad a todas las naciones»), Calancha sostuvo la idea de que el apóstol Tomás en persona había predicado en tierras americanas. La insensata propuesta tuvo una acogida fértil en la mente criolla. En México, Carlos de Sigüenza y Góngora vinculó la teoría apostólica de Calancha al símbolo indígena de Quetzalcóatl, el cual, según Sigüenza, era nada menos que la evocación metafórica del apóstol Tomás. A mediados del siglo XVIII, el historiador italiano Lorenzo Bouturini alegó que la sorprendente identidad entre el apóstol Tomás y Quetzalcóatl podía probarse. Sesenta años después, Fray Servando Teresa de Mier revivió la teoría y añadió a la exaltación clásica del pasado indígena, la explosiva noción de un «bautismo retrospectivo», cristiano, de aquel pasado.

Dando por un hecho la presencia del apóstol Tomás en tierras americanas, Fray Servando convirtió a los indígenas del Nuevo Mundo en cristianos primitivos. En 1810, la invasión napoleónica destruyó la unidad política del mundo hispánico y el patriotismo criollo llegó a invertir los términos de la disputa filosófica del Nuevo Mundo. Según el planteamiento de Fray Servando, la Corona española no había sido el instrumento divino de la cristianización de ultramar, sino, en realidad, la victimaria del cristianismo primitivo americano. La noción de un «bautismo retrospectivo» convalidó también la existencia de una Iglesia Mexicana primitiva, es decir, criolla, ajena al dominio de Roma y de la jerarquía peninsular. «Cada iglesia», escribió Fray Servando, «tiene a su divino fundador [y] todos los poderes necesarios para conservarse y propagarse, sin necesidad de ir a Roma». (1)

Más acá de estas venganzas teológicas, el clero criollo había encontrado, desde el siglo XVI, un poderoso símbolo religioso en la Virgen de Guadalupe. Su pregonada aparición en 1532, dio un asidero espiritual propio a la iglesia mexicana. El patrocinio de la madre de Dios independizó la espiritualidad católica autóctona de la tutela de las órdenes religiosas peninsulares e hizo marchar tras de sí, por igual, la fe sincrética de los pueblos indígenas -que veían en la efigie una reencarnación de Tonantzin, diosa azteca madre- y la devoción autonómica del fervor criollo, que encontraba en la Virgen Morena la vindicación de sus reclamos americanos.

En 1810, luego de dos siglos y medio de ardiente culto nativo y poderosa afirmación de la originalidad religiosa novohispana, la Virgen de Guadalupe selló los estandartes rebeldes de Hidalgo y Morelos y fue el pendón ubicuo de los ejércitos independentistas. Mier y Bustamante vieron en aquellos batallones guadalupanos el regreso de la verdadera Nación mexicana, diezmada por la Conquista, obturada por la Colonia y ahora reprimida, nuevamente, por la ferocidad del ejército realista, defensor del orden establecido. Para Bustamante y Mier, el comandante realista Félix Calleja había repetido en Guanajuato las matanzas de Alvarado en Tenochtitlan. Y los destinos trágicos de Hidalgo y Morelos, prolongaban los de Cuauhtémoc y Moctezuma. El Congreso de Anáhuac, que Bustamante quiso formar, refrendó a su vez la analogía de aquel presente insurreccional con los grandes momentos de resistencia indígena del pasado prehispánico.

Al revés de sus ideólogos, la sociedad criolla de fin de la Colonia retrocedió espantada ante una rebelión plebeya que, como la de Hidalgo, amenazaba su espíritu estamental, su orgullo étnico, su hegemonía social. El movimiento independiente de México tuvo una incontrolable carga popular, resultado de la alianza del bajo clero con sus más bajos feligreses: la rebelión de los proletarios contra los propietarios, como dijo más tarde Lucas Alamán. Oficiales y eclesiásticos criollos fueron los feroces exterminadores de la amenaza, empezando por la excomunión de Hidalgo y terminando por el encumbramiento de Agustín de Iturbide, quien consumó la independencia en 1821, luego de haberla combatido con ferocidad años antes. Una vez derrotada la vertiente plebeya de la rebelión, el acervo ideológico del patriotismo criollo fue reasumido, sin embargo, en sus aspectos centrales. En el acta de Independencia de 1821 quedó escrito: «La nación mexicana, que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido». (2)

Así, aunque postulado en Fray Servando y Bustamante como una alianza de criollos, castas e indios -una Nación- contra el poder español, el patriotismo criollo terminó adoptando un pacto de independencia aristocratizante, corporativo, quietista. No obstante, los rasgos básicos del patriotismo criollo quedarían perdurablemente adheridos a la sensibilidad nacional mexicana. Todos los momentos posteriores de afirmación y reinvención nacional, incorporarían de alguna manera las nociones fundadoras del patriotismo criollo: el guadalupanismo y la hispanofobia, la exaltación del pasado indígena, la idea de la Colonia como un reino de sombras y la exaltación de Quetzalcóatl. De su pasado colonial, que se empeñaba en negar, el nuevo país heredó otros rasgos no menos perdurables: el español como lengua nacional, el arraigo de la religión católica y la ramificación territorial de sus ministros y autoridades, los hábitos corporativos y comunales de la organización política, tanto como del medio indígena y campesino; el peso y el prestigio de la autoridad, el paternalismo ejercido desde la cúpula y el patrimonialismo burocrático -la práctica de utilizar los puestos públicos como vías de enriquecimiento privado.

(continuará)

La invención de México mezcla una conferencia sobre la identidad nacional, pronunciada en la ciudad de Zacatecas, en el verano de 1979, y la ponencia “North American integration and the Mexican National Idenetity”, leída en el ciclo Crossing National Frontiers: Invasion or involvement?, celebrado en la Universidad de Columbia, Nueva York, en diciembre de 1991.

1. David Brading: Los orígenes del nacionalismo mexicano. México, Ediciones Era 1980. Colección Problemas de México.

2. Sobre la Virgen de Guadalupe y su construcción simbólica, Francisco de la Maza: El guadalupanismo mexicano. México, 1955; Jacques Lafaye: Quetzalcóatl y Guadalupe. México, Fondo de Cultura Económica, 1977 y Edmundo O’Gorman: Destierro de Sombras, México, UNAM, 1989.

Héctor Aguilar Camín

Escritor, historiador, director de la revista Nexos.

Su último libro: La dictadura germinal.

Crónica de la destrucción de la democracia mexicana

Editorial DEBATE, 2025