El canto del futuro. Un nuevo adiós a la Revolución Mexicana. Es el cuarto capítulo del libro Subversiones silenciosas publicado por Editorial Aguilar en 1993.

De Ciudad Neza a Ciudad Satélite

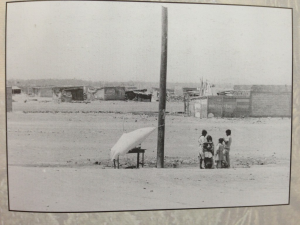

Los batallones de campesinos que emigraban a las ciudades cuajaron en los sesenta la primera gran metáfora del intenso proceso social a que estaban sometidos: Ciudad Nezahualcóyotl, una gigantesca villa de miseria a un costado de la Ciudad de México, que alcanzó pronto el millón de habitantes y que fue, en su febril explotación por la prensa, un anticipo cabal de la nueva sociedad de masas mexicana: hacinamiento, violencia, insalubridad, descomposición familiar y social. Y en medio de las barracas de lámina, sobre los techos de cartón petrolizado, el nuevo mar urbano de las antenas de televisión. Era el sentido de aquella modernización bárbara acceder al transistor sin haber pasado por el alfabeto, y ésa fue la realidad urbana mayoritaria: cinturones de miseria cruzados por un emergente sistema nacional de comunicación masiva; marginación social con industria de la conciencia.

Veinte años después de la irrupción de Ciudad Nezahualcóyotl, la Ciudad de México había vivido conurbaciones y poblamientos equivalentes a aquel escándalo por lo menos dos veces: en el municipio de Ecatepec, que a finales de los ochenta seguía atrayendo a sus llanos inermes 150 mil habitantes por año, y en los llanos de Chimalhuacán y el valle de Chalco, donde se extendía, siguiendo la línea de la carretera a Puebla, un poblamiento vertiginoso cuyo límite parecía difícil prever.

Pero también hubo una urbanización exitosa, un cumplimiento parcial del sueño liberal decimonónico de crear una población intermedia, educada e industriosa, capaz de ser un colchón ciudadano entre la amenazante masa miserable y la soledad angustiosa, aunque privilegiada, de las élites dirigentes y propietarias.

A mediados de los setenta, las clases medias alimentadas por la modernización reflejaron un primer cambio estructural en las cifras de distribución del ingreso en México: los estratos intermedios de esa estadística engrosaron, a costa de los estratos superiores y de los inferiores. Si en 1963 la décima parte más rica de la población acaparaba el 41.9 por ciento del ingreso, en 1977 absorbía el 36.7, una pérdida del 5.2 por ciento en 13 años. Del mismo modo, la quinta parte más pobre del país había pasado de tener el 3.5 por ciento del total a sólo el 2.9 por ciento. Habían ganado, en cambio, en su participación del ingreso —y muy considerablemente: entre el 0.6 y el 1.6 por ciento— (2) las cinco décimas partes intermedias del espectro, las clases medias emergentes que pudieron pagar y poblar la urbanización exitosa del último cuarto de siglo, cuya llamada congregadora y disparadora fue, a principios de los años sesenta, la erección de Ciudad Satélite, una ciudad situada a cuatro kilómetros del lugar donde entonces terminaba el Distrito Federal, trazada, fraccionada y prevendida a imagen y semejanza de los suburbios norteamericanos, diseñada para usuarios de automóvil, con centros comerciales equivalentes a los malls estadunidenses, abundantes áreas verdes y ausencia del centro tradicional —la vieja plaza de armas de la traza española, presente en las ciudades y pueblos del México preindustrial.

Ciudad Satélite fue el llamado del futuro, su anticipación cabal en materia de urbanización para clases medias en ascenso. En los veinticinco años que siguieron a su fundación, los cuatro kilómetros que la separaban de los límites de la Ciudad de México, y otros tantos hacia el norte, rumbo a Querétaro, fueron ocupados por nuevos fraccionadores privados que extendieron la idea de la ciudad pionera. Nuevas familias de profesionistas y funcionarios públicos de alto nivel, empresarios de nueva formación, comerciantes y banqueros, refrendaron aquella temprana vocación de vida suburbana que prometió Ciudad Satélite y terminaron formando un nuevo tipo de aglomeración citadina de altos ingresos, que no ha cesado de reproducirse desde entonces. Fraccionamientos y colonias residenciales al estilo de Ciudad Satélite han proliferado en Tecamachalco hasta Cuajimalpa, en San Jerónimo hasta Contreras, en Tlalpan hasta Xochimilco.

La otra gran vertiente de la urbanización exitosa de clases medias tiene que ver con la política estatal de construcción de vivienda que ha marcado aquí y allá el explosivo crecimiento de la Ciudad de México con conjuntos habitacionales accesibles a los sectores medios menos favorecidos: los crecientes burócratas, los miles de empleados y pequeños productores, hijos todos del desarrollo económico. (3)

Este México urbano de clases medias logradas y masas empobrecidas conjuga la aparición de una nueva mayoría nacional. En el seno de esa mezcla, el último cuarto de siglo ha visto cumplirse, silenciosa e inexorablemente, una verdadera revolución cultural, en sí misma una prueba de la fuerza irreversible del México urbano. Tiene que ver con el desarrollo y la ramificación de los medios de comunicación masiva y su implantación duradera.

(continuará)

2. Pedro Aspe y Javier Beristain: «Hacia una primera estimación de la evolución de la desigualdad en México». Mimeo, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), marzo, 1982.

3. Había 2 millones 150 mil empleados en el sector público en 1975; eran casi 4 millones en 1983. Cfr. Secretaría de Planeación y Presupuesto: Participación del sector público en México, 1975-1983. México, Instituto Nacional de Geografía y Estadística 1985, p. 7. Por lo que se refiere a las viviendas construidas por el sector público puede apreciarse un salto significativo de la década de los sesentas. Entre 1947 y 1964, el sector público construyó un total de 121 mil 200 viviendas, entre 1965 y 1970 construyó 119 mil 759, pero entre 1971 y 1979 construyó 511 mil 44 viviendas.

Héctor Aguilar Camín

Escritor, historiador, director de la revista Nexos.

Su último libro: La dictadura germinal.

Crónica de la destrucción de la democracia mexicana

Editorial DEBATE, Penguin Random House, 2025