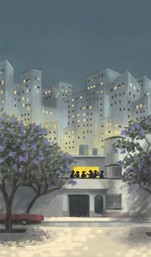

Ilustración: Víctor Solís

—¿Recuerdan eso, cabrones,

—Lo recuerdan?

—¿Pueden ver otra vez con sus ojos

—Cerrados por el tiempo

—Aquellas cosas perdidas

—Veladas pero radiantes

—Guardadas

—Mejoradas

—Por el tiempo?

(Fantasmas en el balcón)

Quedaron de verse en la Plaza Garibaldi, temprano, para tomar unos tequilas y timar a unos mariachis y a unos tríos con el truco de que les cantaran una canción de prueba. Caminarían después a la función de box, en la Arena Coliseo, que quedaba a cinco calles, en el número 77 de las calles del Perú. No había luces entonces en las calles de la ciudad, eran tan oscuras como antes de la luz, salvo en la Plaza Garibaldi donde todo brillaba, en especial el Tenampa, de inefectiva etimología, pues quería decir lugar amurallado, pero era un lugar abierto, lo mismo que la plaza toda, a la que acudían las familias, los amantes, los turistas y los borrachos de la ciudad a beber y a cantar con mariachis y con tríos. Los mariachis eran barrigones, embutidos en atuendos de charro. Los tríos portaban bigotillos finos, corbatas luidas, trajes de solapas anchas. Mariachis y tríos deambulaban por el lugar, cantando entre los parroquianos para que estos les pidieran una canción o dos, o una tanda de canciones pagadas, cosa que sucedía normalmente cuando había al menos dos borrachos en la mesa, aunque a veces con uno bastaba. Los borrachos pedían que les cantaran como propias de sus recuerdos las canciones que acababan de oír ahí mismo, mientras chupaban. A los mariachis y a los tríos se les podía pedir de muestra una canción, sin pago, y eran tantos mariachis y tantos tríos que uno podía pedir canciones varias rondas sin pagar, durante mucho rato.

Los hijos de la casa de huéspedes que son los héroes de esta historia sabían esto y tenían probado un itinerario sabatino que consistía en ir primero a los mariachis y a los tríos, seguros de que podrían cantar y beber lo más gratis posible, sobre todo si llevaban su pachita clandestina de ron para timar a los meseros pidiéndoles cualquier trago, que rellenaban luego con su alcohol secreto durante las dos horas que pasaban ahí, haciendo tiempo para irse al box y cumplir su noche de tragos y puñetazos, materias idiosincráticas de la ciudad de aquellos tiempos, anteriores al Terremoto.

Aquel sábado tenían dinero que gastar, suficiente para estar seguros de bolsillo y portarse como ricos, es decir, como avaros.

El conducente Morales había cobrado ese fin de semana su sueldo de inspector de lecherías del gobierno. El deiforme Gamiochipi había recibido de su madre y sus hermanas el giro mensual para pagar la pensión de la casa. El criminoso Changoleón era especialista en tener siempre un dinero inexplicado en el bolsillo. El reflexivo Alatriste había cobrado la segunda de las quince colaboraciones enviadas al diario de izquierdas donde publicaba, un diario financiado por el gobierno, al cual el diario consideraba de derecha. El libresco Lezama había escrito y cobrado un ensayo mercenario sobre La Regenta para una señora rica que tomaba clases particulares de literatura. El elocuente Cachorro, que vendía medicinas en los consultorios privados de la ciudad, había recibido sus comisiones del mes. Eran pues ricos de solemnidad, como se ha dicho, y estaban dispuestos a demostrarlo gastando lo menos posible. El Cachorro había comprado las botellas de ron Bacardí que la casa había bebido el viernes anterior, por la noche, hasta bien entrado el sábado en que estamos. Al despertar de aquellas botellas, por la tarde del sábado en que estamos, El Cachorro tenía todavía un dinero sobrante, suficiente para convocar a la tribu a la escapada a Garibaldi y luego a la Arena Coliseo, pues había comprado para la función de aquella noche los dos boletos de ringside que agitaba en sus manos desde la noche previa. Todos sabían, porque lo habían hecho otras veces, que el inicio de la noche en Garibaldi, seguido por el encierro en la Arena Coliseo, era sólo el principio de la odisea nocturna que buscaban, pues al salir del box estarían todos razonablemente borrachos, con los oídos abiertos al llamado de la ciudad, como si acabaran de entrar en ella y quisieran dar un rodeo por sus modestos misterios.

Llegaron al Tenampa poco antes del anochecer. El embustero Changoleón desplegó entonces uno de sus números favoritos, cuya ejecución aquella noche habría de costarles a los hijos de la casa no volver por mucho tiempo a Garibaldi. Y fue que pidió al elocuente Cachorro que le preguntara al mesero si sabía quién era él, Changoleón, como sugiriendo, desde la pregunta, que Changoleón era otra cosa de lo que parecía, alguien especial, alguien quizá no fácil de reconocer, pero alguien cuya presencia, de ser reconocida, cambiaría de partida las reglas del mundo en que estaban.

—No empieces, pinche Chango —se adelantó el luminoso Gamiochipi, que conocía muy bien el truco, y sus complicadas consecuencias—. No empieces, cabrón.

Pero el facundo Cachorro asintió al juego de Changoleón y le preguntó al mesero, con su redondo acento yucateco, que decía a cabalidad cada palabra:

—Piense usted bien, joven rastacuero. Mire bien a nuestro amigo. Usted sabe perfectamente quién es. Mírelo bien, porque si se equivoca con su rostro puede usted estarse equivocando en su propina.

Propina nadie traía intenciones de dejar, pero lo único que había en la cabeza de los meseros de Garibaldi en aquella ciudad desinteresada, anterior al Terremoto, era la propina. Los meseros del Tenampa habían tenido propinas históricas en tiempos prehistóricos, cuyo recuerdo seguía rondando la cabeza del lugar. Por ejemplo, la legendaria propina de una noche en que habían ido al Tenampa Jorge Negrete y María Félix, con el futuro marido de María, un rico francés, quien había dejado sobre la mesa trescientos cuarenta dólares de propina, en novísimos, intocados, restallantes billetes de veinte dólares.

Oh, los billetes de veinte dólares.

El mesero miró al relajado Changoleón, quien lo miraba a su vez, risueño desde su silla, a través de sus pestañas largas y lacias, pestañas de aguacero como se decía entonces, tras de las cuales ardían unas córneas negras que el alcohol ponía estrábicas. El mesero miró unos segundos largos a Changoleón, con entornados ojos adivinatorios.

—¿No acierta usted? —lo urgió, ventajoso, El Cachorro—. ¿No le dice nada la cara de este celebérrimo desconocido?

—No, señor —admitió el mesero, titubeante y sonriente, con la sonrisa característica de las clases subalternas de aquellos tiempos, anteriores al Terremoto.

—Propina perdida —sentenció El Cachorro—. Nuestro amigo, déjeme decirlo, es el magnífico no torero conocido en todo el orbe hispánico como El Cordobés.

No sé si mucha gente recuerda en nuestros tiempos al Cordobés de aquellos tiempos, digo esto como narrador omnisciente de esta historia, pero en aquellos tiempos el nombre del Cordobés, en realidad su apodo, era como una fanfarria en el mundo hispánico, pues el Cordobés era el torero no torero que había cambiado para siempre la fiesta de los toros.

El mesero oyó la revelación de El Cachorro y se volvió de la mesa, intrigado, hacia la barra, donde convocó a un conciliábulo de los otros meseros para ver si ellos sí reconocían en la figura prieta, espaldona y pitecantropa de Changoleón, al esbelto, rubio y afilado Cordobés.

Los hijos de la casa esperaron con cara de palo el veredicto de los meseros, y a poco esperar vieron venir a dos de ellos, puestos de acuerdo, para darles la respuesta de ordenanza, la cual fue:

—Dice el patrón que la casa les invita una ronda a la salud del maestro El Cordobés.

Aquí los meseros hicieron una pausa para señalar a Changoleón, y poner sus condiciones:

—Siempre y cuando —dijeron— que el matador nos deje su autógrafo.

Changoleón asintió con la cabeza señorialmente, sin inmutarse. Dijo luego, con largueza soberana:

—Autógrafos para todos y cada uno. Pero de lo que le pidan mis amigos, traigan doble. La propina es nuestra.

Los meseros se fueron cabeceando que sí y que no.

—Olé, matador —celebró El Cachorro.

—Pinche Chango, vamos a salir corriendo de aquí, cabrón –dijo Gamiochipi.

—Yo me encargo, masturbines —dispensó Changoleón—. De mejores cuevas me han corrido.

En ese punto llegaron a la cueva Alatriste y Morales, que venían retrasados, riéndose los dos de las sandeces de Morales, capaz de hablar sin tregua mientras caminaba, como los famosos peripateadores del Estagirita.

Cuando regresaron los meseros con las copas convenidas, el Cachorro señaló a los recién llegados y dijo:

—Meseros amigos, ilotas compañeros, amplíen el bastimento solicitado a nuestros nuevos comensales, el prudente Alatriste y el ocurrente Morales.

El Cachorro tenía el don de usar palabras exactas que nadie usaba.

Les meseros trajeron los tragos pedidos, que resultaron ser diez cubas libres de las cuales los hijos de la casa bebieron como náufragos, una tras otra, mientras pedían canciones de prueba a los tríos y a los mariachis ambulantes. El Cachorro cantó una que aplaudieron los bebedores de la mesa vecina. Morales brindó con ellos, y ellos con Morales, y todos con todos, bajo las miradas duales, risueñas y recelosas, de los meseros.

Todo esto sucedía en el Tenampa, como se ha dicho, poco antes de las ocho de la noche, poco después de lo cual el Cordobés y sus amigos se habían tomado las rondas de cortesía de la casa y habían pedido a su cuenta una ronda más, reforzada con la anforita de ron clandestina de El Cachorro, la cual, aunque prevista para toda la noche, quedó fulminada ahí.

La función de box en la Arena Coliseo empezaba a las nueve. Eran las ocho cuarenta.

Changoleón sugirió:

—Como que van a mear y se van a la Coliseo. Yo arreglo aquí y los alcanzo a la entrada.

El prudente Alatriste empezó el éxodo, seguido discretamente por el sonriente Morales, quien dijo por lo bajo a los que se quedaban en la mesa:

—Amigos: el hospital de Xoco es el mejor de traumatología de la ciudad. Digo, por si se ofrece.

—La casandra calva —lo escarneció El Cachorro, aludiendo a la alopecia prematura de Morales. Pero siguió de inmediato el ejemplo de Morales, diciendo:

—Señores, me retiro veintitrés minutos a descargar el tracto urinario.

Tenía su cultura médica.

Cuando se fue El Cachorro, Changoleón llamó a los meseros y les pidió que llamaran al patrón. Cuando los meseros se alejaban en busca del patrón, Changoleón les dijo a Lezama y a Gamiochipi, que seguían sentados:

—¿Van a correr conmigo, cabrones, o voy a correr solo?

—Vas a correr solo, cabrón —respondió Gamiochipi y se levantó estilosamente de la mesa, camino a uno de los mariachis que cantaba, al que le habló en la oreja diciéndole que cuando terminaran ahí, fueran a cantar a la mesa que les señalaba con el brazo, donde estaban Changoleón y Lezama. Pero Lezama se levantó también y fue hacia el mismo mariachi de Gamiochipi, tocándose la bolsa del pantalón donde iba la cartera, que no traía, como para regatear con Gamiochipi quién iba a pagar lo que Gamiochipi pedía. Luego se apartaron los dos del mariachi, como si fueran al baño, y huyeron caminando rapidito hacia la calle de San Juan de Letrán, que cruzaba Garibaldi.

La última cosa que vio Lezama antes de salir de la plaza fue a Changoleón hablando con los meseros y con un gordo calvo de bigotes pronunciados, que debía ser el patrón. Lezama y Gamiochipi caminaron corriendito una cuadra por San Juan de Letrán, dieron a la izquierda en República del Perú, y siguieron corriendito siempre media cuadra hasta la Plaza Montero, personaje desconocido para el narrador de esta historia, y de ahí una cuadra más hasta la calle de Ignacio Allende, familiar para Lezama como reputado pero inexacto héroe de la Independencia, y media cuadra más hasta la calle de Incas, antes República de Chile, de donde les quedaba sólo media cuadra a Perú 77, donde estaba la Arena Coliseo. Caminaban ya por esa media cuadra final de las oscuras calles del Perú, a la vista de las tristes luces de la Arena, cuando vieron doblar en la distancia a Changoleón, escorzado contra el tenue fulgor de la ciudad, corriendo a toda velocidad, candidato a los Juegos Olímpicos, haciéndoles con las manos a Lezama y a Gamiochipi, en realidad a nadie, pues nada se veía con claridad en aquellas penumbras fantasmales, el conocido gesto de las legendarias corridas de Changoleón, el gesto que significaba llanamente: Corran, cabrones, nos van a agarrar.

Eso hicieron Lezama y Gamiochipi, correr hasta la entrada de la arena, donde esperaban ya El Cachorro, Alatriste y Morales, en medio de un montón de vagos sin boleto, tantos, que era fácil mezclarse y desaparecer entre ellos. El Cachorro tenía los dos boletos de ringside en la mano, pero debajo de los boletos sus diligentes dedos habían puesto y le mostraban al boletero, como una mano de póker, cuatro billetes azules de veinte pesos, sugiriendo con ello que sus dos boletos valían por seis. El boletero aceptó la mano sin chistar y les franqueó la entrada. Sucedió esto con unto milimétrico en el momento en que Changoleón llegaba patinándose a la entrada, desaparecido de sus perseguidores. Y fue así como entraron a la Arena con sólo dos boletos, el Cachorro, Alatriste, Morales, Lezama, Gamiochipi y el sudado Changoleón.

A Lezama no le gustaba el box, pero lo veía todos los sábados en la televisión. Las peleas se transmitían por el canal 4, en blanco y negro, y las narraba un locutor narigudo y solemne, de bigotillo hitleriano, llamado Antonio Andere, cuya hermosa hija trigueña era una de las obsesiones eróticas de Lezama, lo mismo que la Güera Hiort y Clío Martínez de la Vara, y las dos Anas, Melloni y Pellicer, y las tres Teresas, Trouyet, Tinajero y Traslosheros, y las cuatro Isabeles, Suárez Mier, Gil Sánchez, Sánchez Navarro y Sánchez Mejorada, y todas las otras radiantes bellezas de la Universidad Iberoamericana, que se refiere aquí simplemente como la Ibero. Las bellas de la Ibero fluían por la cabeza libresca de Lezama como un hormiguero luminoso que lo llenaba de sombras, pues le recordaba quién era él: aquel capaz de ambicionarlas a todas sabiendo que iba a quedarse con ninguna.

Al hermenéutico Alatriste, en cambio, el box le fascinaba, pero por una razón ajena al boxeo: porque creía leer en esa pasión colectiva algunas claves del alma nacional. Siempre leía al revés aquellas claves, en el sentido de que estaba siempre contra los gustos de la mayoría, con lo que se quiere decir aquí que Alatriste era admirador de los boxeadores que el público odiaba y, viceversa, odiaba a los que el público prefería.

Aquel sábado en la Arena Coliseo iba a pelear, ya de salida de sus glorias, el pugilista mexicano José Medel. Medel era odiado por la afición pero era el favorito de Alatriste, capaz de ver en Medel el refinamiento y la violencia que no veían las multitudes de México, pues Medel era un flaco de alambre que peleaba cautamente, del mismo modo que vivía Alatriste, echándose hacia atrás y caminando hacia los lados, con la guardia alta y la mirada alerta, una mirada que parecía hija del miedo, y acaso era hija del miedo, en realidad una antena que registraba por igual el riesgo y la oportunidad, especialmente si su adversario le dejaba abierto el costado y Medel podía repetirle con la mano izquierda un golpe al hígado y un gancho con la misma mano a la mandíbula, todo lo cual sucedía con una rapidez de colibrí que el respetable público no alcanzaba a ver, salvo cuando el adversario de Medel retrocedía moribundo, aparentemente tocado por nada. Lo había tocado en realidad el golpe de colibrí de Medel, que era él mismo como un colibrí moreno, de piernas delgadas, de brazos delgados, de ojos japoneses, de bigote y cejas meshicas, prehispánicas, pero bien marcadas, el pelo de indio cortado en cepillo, a la brush, la mirada temerosa, parpadeante, nada que pudiera amenazar a nadie salvo cuando toda aquella alerta calaca de pelos breves y huesos de alambre se ponía en movimiento demoledoramente y descargaba golpes relampagueantes que normalmente terminaban la pelea o enseñaban a su adversario que más valía no atacarlo de más, no confiarse de más, y llevarla en paz lo más posible con la centella de los puños minúsculos y atentos de Medel, razón por la cual muchas de las peleas de Medel se alargaban y solía ganarlas por decisión, lo cual no enamoraba al respetable.

Este era el peleador que deslumbraba a Alatriste, pero no a la república, la cual moría de amor por el Toluco López, emblema boxístico de todos los fracasos de la misma república, porque era lo que en aquellos tiempos se llamaba un fajador, es decir un tipo que subía al ring a dar y recibir golpes, a mostrar que no había en él ni temor ni talento, sólo la furia y la fuerza desatadas para abrumar a su adversario en una invitación al pleito a campo abierto, de donde solían salir cejas cortadas, narices rotas y nocauts parecidos a la muerte. Era como el cura Hidalgo del boxeo, pensaba Alatriste, el héroe de la multitud que acababa su epopeya en el desastre solitario. Se refiere aquí el narrador al desastroso cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Independencia mexicana, que destruyó con sus huestes la más próspera región de la entonces Nueva España, se arrepintió luego de su gesta y fue fusilado y ex comulgado, sin haber conseguido con todo eso nada más que la portentosa destrucción antedicha, razón por la cual sus extraños descendientes lo reconocieron como Padre de la Patria.

La casa sostenía con Alatriste la misma discusión que Alatriste sostenía con la república sobre Medel y sobre el Toluco López. Toda la casa, menos Lezama y Alatriste, le iba al Toluco. El alegato inútil de Alatriste, adoptado por Lezama, era que Medel representaba lo mejor oculto y relampagueante de México y el Toluco sólo su épica de rompe y rasga, de victorias pírricas y derrotas heroicas para consumo de patriotas ignorantes y braveros melancólicos. En el refinamiento mortal de Medel había una ética de la sobrevivencia. En las bravatas salvajes del Toluco, la vocación de un martirio. Y entre la estrategia de salir a matar o morir en el ring, como el Toluco, o salir a sobrevivir todo el camino, con la opción de ganar en algún cruce de golpes bien escogido, Alatriste prefería la opción de Medel, a diferencia del público, que la odiaba, pues gustaba del trance directo de matar o morir, en particular si en el trance moría otro, su héroe, a cuenta de los adoradores. La muerte del héroe purificaba a la cobarde cofradía. Alatriste, como siempre, estaba al otro lado del público, en la esquina opuesta del ethos popular. Entre caer a golpes en el ring y jugar a los golpes en el ring, Alatriste gustaba de la segunda opción, aunque no podía probar realmente que ser destruido finamente en el cuadrilátero fuera preferible a ser destruido brutalmente, ya que ser destruidos, de una o de la otra manera, era la única opción de los boxeadores, la opción de Medel y del Toluco: destruirse a andanadas o a pinceladas, tomar la muerte a cubetazos o a cucharadas.

Ya dentro de la Arena, Changoleón se sacó del sobaco una botella de tequila.

—De pasada me la traje, cabrones —farfulló, carcajeándose.

Entraron a la planta del ringside, que olía a creolina y a meados y por cuyos pasillos se caminaba como pisando chicle. El ring era una desgracia de sogas guangas y lona manchada con años de sangre y alquitrán, cuyo penetrante olor los afanadores sólo borraban a medias, añadiéndole el tufo de creolina. Arriba, frente a ellos y atrás de ellos, acechando el ring desde un segundo piso, estaban las gradas del respetable, como llamaba Antonio Andere al salvaje público de balcón y de gayola, espacios separados del cuadrilátero por una malla de alambre inclinada que le daba su razón de ser al inveterado apodo que la prensa daba, con énfasis heroico, a la Arena: el embudo coliseíno.

Apenas se habían sentado, usurpando cuatro lugares en la tercera fila del ringside, unas hileras de sillas de latón idénticas a las de Garibaldi, cuando escucharon el anuncio de que Medel no pelearía esa noche porque se había enfermado. En su lugar pelearía una estrella naciente del barrio bravo de Tepito, el mismo de Medel, de nombre Octavio Gómez. A Octavio Gómez ya le decían entonces El Famoso, porque al nacer la partera había dicho a sus padres, “Este niño será Famoso” y así le dijeron en casa desde el nacimiento, y en los años de escuela que fue y en el gimnasio desde que llegó, con sus ojos chinos típicos de Tepito, y de esa cosa oriental, tan obvia y tan oculta del país, esos ojos rasgados capaces de mirar fijamente y de matar con la mirada.

El narrador omnisciente sabe que incurre aquí en confusión de tiempos, porque el Famoso Gómez no era contemporáneo de Medel, sino muy posterior, mucho más joven, pero por alguna razón los siente y los sabe juntos en su memoria, como pertenecientes a la misma noche y a la misma niebla, y ahí los deja.

—¡¡¡Que devuelvan las entradas!!! —gritó el enredoso Changoleón, cuando el réferi y anunciador de la Arena, don Ramón Berumen, anunció la ausencia de Medel.

El Cachorro se levantó entonces de su silla y voceó con sus pulmones de barítono sobre el embudo coliseíno.

—¡Fraudeeeeee!

La potencia de su voz se impuso a la multitud vocinglera de gayola, que se rindió a ella con un instante de silencio en medio del cual El Cachorro volvió a imponer su timbre diáfano:

—¡Fraudeee!

—¡Fraudeee! —secundó Changoleón, con su no desdeñable voz de pregón callejero—. ¡Que devuelvan las entradas!

La arenga alebrestó a los parroquianos del ringside, que empezaron a lanzar los restos de sus cervezas y los cojines de sus asientos sobre las filas delanteras y sobre el cuadrilátero, una desgracia de sogas guangas, como se ha dicho, y una lona manchada con años de sangre seca y de la brea blanca que usaban los boxeadores en sus zapatillas.

La ocurrencia maléfica de lanzar cosas, nacida en el ringside, prendió en la tribuna popular, contra cuya malla de alambre empezaron a tirarse algunos, de espalda y/o de frente, rebotando y/o aferrándose a la malla, sin contar con que empezaron a tirar también sobre el cuadrilátero los restos de sus cervezas tibias, aunque más probablemente los orines que habían depositado en los vasos de sus cervezas terminadas, emulsión distintiva a la que olía toda la arena. Se hizo atronador el coro gritando fraude y exigiendo la devolución de las entradas, y universal la lluvia de líquidos que volaban como plagas de luciérnagas sobre el recinto, chispeando bajo los reflectores del cuadrilátero y acendrando su olor a taberna, orín, creolina y percloro.

El Cachorro dijo entonces, con prudente anticipación:

—Retirada, cabrones, antes de que nos retiren.

Y en esto estuvieron de acuerdo todos, a juzgar por la disciplina con que fueron saliendo uno a uno por los pasillos de ringside, más húmedos y pegajosos que cuando entraron.

Salieron del olor a orines del embudo coliseíno al olor a cañerías viejas del centro colonial de la ciudad, salvo Gamiochipi y Changoleón que dijeron que regresaban al embudo a mear, cosa absurda si alguna, teniendo a su disposición tantos portones oscuros y tantos podios de faroles apagados de las calles coloniales del Perú. El hecho es que Gamiochipi y Changoleón volvieron al embudo, mientras Morales, Lezama, el Cachorro y Alatriste caminaban hacia la esquina siguiente, donde debían doblar para ir a Catedral, según los había instruido El Cachorro. El precavido Alatriste se quedó en la esquina para ver que volvieran Gamiochipi y Changoleón, y los vio salir de la Arena, vaya que los vio, corriendo como velocistas de cien metros, cargando cada uno en el brazo derecho una cubeta de cervezas de las que vendían los cubeteros en el ringside. Alatriste les hizo la seña de hacia dónde correr y se echó a correr él mismo. Changoleón y Gamiochipi dieron alcance a sus amigos cuadra y media después, en la calle de Leandro Valle, un liberal mexicano agrandado por su fusilamiento, según había leído Lezama, y corrieron juntos después hasta las calles de la República de Brasil, donde comprobaron que nadie los seguía.

Contaron entonces que había seis cervezas en la cubeta robada por Gamiochipi y cinco en la de Changoleón, nadando todas en los restos de un hielo sucio. Gamiochipi abrió una con su llave de la puerta de la casa, como si botara una tapita, y luego otra, mientras Morales procedía a la costumbre salvaje de abrir la suya con las muelas. Caminaron por Brasil hasta cruzar la calle de José Joaquín de Herrera, tres veces efímero presidente de la nación, pregonó Lezama, y luego hasta las calles de República de Colombia y República de Venezuela, terribles calles llamadas antaño de la Celada, de las Ratas, del Muerto, y rebautizadas según Lezama durante una epidemia nominativa iberoamericanista que hubo después de la Revolución. Caminaron por República de Brasil hasta la calle de Luis González Obregón, única con nombre razonable en aquella turbulencia de repúblicas imaginarias, pues González Obregón había sido cronista puntual de las calles de que hablamos, salvo porque les habían cambiado los nombres a todas y era imposible reconocerlas ahora sin ayuda de una enciclopedia, como ha hecho este cronista.

De González Obregón, siempre caminando por República de Brasil, seguía la calle de Donceles, y luego la calle de República de Guatemala, en el cuadrante norte de la Catedral, a cuyo punto los dirigía El Cachorro y al que quiere llegar esta historia.

Por todas las calles antedichas venían los regurgitados del embudo coliseíno bailando y hablando, sorbiendo sus cervezas y cantando sus canciones favoritas, una de las cuales era Los aretes que le faltan a la luna. El Cachorro tenía un timbre de barítono y una entonación que intimidaba a los otros, pero no se metía de más en las cantaletas de sus amigos, salvo cuando debía restituir el tono. Imposible decir aquí en qué consiste esa maniobra de restituir el tono a los desentonados, pero el que sabe sabrá. Los versos de la canción, por así llamarlos, llevaban todos acentos redundantes al ser cantados, igual que los del himno nacional, y sonaban más o menos de este modo:

Los areétes que le faltan a la luna,

Los teéngo guardados para haceérte un collar.

Los halleé una mañaána en la bruma

Cuando caminaába junto al inmeénso mar

Había un cuarto de luna en el cielo que los ayudaba a guiarse entre las calles del centro de la ciudad, de oscuridades fantasmales. Quiero decir: esas oscuridades a medias, nubladas, de la que suelen salir los fantasmas. Nada tan potencialmente lleno de fantasmas como aquellas calles mal alumbradas, destruidas, reconstruidas, deshabitadas, rehabitadas, olvidadas, revividas, reolvidadas, en cuyos recintos y subsuelos, rumiaba Lezama, habían aullado en un tiempo los desollados por los meshicas y en el siguiente tiempo los torturados por la Inquisición.

Pero ellos iban cantando, ausentes de su pasado, hacia la Catedral. Los guiaba hacia ella El Cachorro, como queda dicho, con suavidad de cicerone, pero con el zafio propósito jacobino de burlarse y holgar de la reciente catástrofe caída sobre el sacro recinto, bajo la forma de un incendio devastador, cuyas llamas inopinadas no había podido evitar la mismísima Providencia.

Toparon con la Catedral por su costado oriente, por la sobredicha República de Guatemala, donde El Cachorro sentenció, con obviedad cervantina:

—Con la Iglesia hemos topado, masturbines.

Hizo una pausa en sus pasos y en su discurso y dijo:

—Sombreros.

Nadie entendió lo que decía salvo él, que se llevó la mano a la frente para quitarse un chambergo imaginario y pasearlo por su vientre de joven adulto, trabajado por los antojitos yucatecos.

—Justicia del fuego —siguió—. En esta catedral de siglos, que hizo quemar tanta gente, se quemaron hace unos meses el coro y anexas. Y hay un gran pedo, amigos, sobre cómo restaurar lo quemado. Yo digo que tratemos de entrar a ver con nuestros propios ojos el quemadero, para que nadie nos lo cuente. Chango: soborna a los custodios.

Dijo esto último a Changoleón mientras señalaba con índice flamígero a los dos policías somnolientos que cuidaban la entrada a Catedral por aquel costado, el único que se mantenía abierto, aunque bajo vigilancia, porque daba paso a la sacristía y a las oficinas donde se cobraban los servicios del santo ministerio.

La Catedral se había quemado inexplicablemente. Y sospechosamente también, aún en aquellos tiempos de credulidad pública. La autoridad había dado la explicación pedestre de que todo había sido por un corto circuito. Nadie había creído eso, pero nadie se había quemado tampoco en la plaza pública para protestar por la versión. Y a nadie parecía importarle ya la quema de la catedral más antigua de América salvo, a la mayoría católica a de aquella república laica, mayoría abrumadora, pero sometida, callada, invisible, anterior al terremoto. Nadie tampoco, ni en el gobierno ni en la iglesia, parecía saber qué hacer con lo perdido en el incendio. No sabían, en particular, si restaurar lo quemado o reinventarlo. La discusión sobre este particular, que transcribía la prensa todos los días desde hacía unos meses, había encendido en el corazón anticlerical de El Cachorro la tentación de ir a ver los escombros, pues en breve dejarían de serlo. Lo movía el regusto jacobino que la república liberal había sembrado en él y en los otros pocos de sus hijos que celebraban dentro de sí el incendio de la Catedral con un dejo de coña teológica, como una especie de triunfo sobre Dios o, más exactamente, sobre los curas. Como si las grandes piedras y los hermosos retablos de la Catedral tuvieran la culpa de la carbonera fe del pueblo y los abusos de sus pastores.

En los diarios de la ciudad discutían los antiguos y los modernos sobre cómo restaurar o cómo renovar la Catedral, cuyo coro de antiguas maderas se había incendiado, llevándose en sus llamas el llamado Retablo del Perdón, y el llamado cuadro de la Virgen de las Nieves, y la mayor parte de los tubos del órgano que roncaban y silbaban en la nave con una vibración arcaica, a diferencia de los trolebuses que estremecían el aire de las mañanas de la ciudad con un vibrato de futuro.

Algo les dijo Changoleón a los custodios birolos, aparte de ofrecerles dos de las cervezas que quedaban, y un trago de la media botella de tequila, que aún llevaba cinchada en la parte de atrás del pantalón. Luego de su acuerdo alzó el brazo hacia los amigos, que esperaban a distancia sus gestiones, y los invitó a acercarse a la única puerta por donde se podía pasar hacia aquel recinto sagrado visitado por el infierno.

Entraron, desde luego.

Olía a incendio todavía, a madera y a pintura quemada, y a piedra recocida, un olor profundo que picaba las narices y achicaba los pulmones, el olor doble de ruinas y de ruinas quemadas, el olor físico a tiempo quemado, el olor de la historia.

La nave de la mole maloliente estaba oscura, salvo por los pálidos toques de luna y ciudad que entraban por sus opacos vitrales y por una luz de neón prendida en lo que El Cachorro reconoció como la sacristía. El Cachorro era un hereje converso, pues había sido aplicado acólito y candidato al seminario, y tenía una memoria enciclopédica, y había estudiado de joven, en fotos y mapas, parte por parte, la catedral de México, al punto de llegar a sabérsela de memoria, aunque nunca la conoció, sino hasta ahora que entraba a sus ruinas, porque cuando vino a la capital del país y pudo conocerla en persona, su fe se había ido o se había vuelto lo contrario, la contra fe que era ahora su dueña, su fe al revés de comemisas y comecuras.

Prendió un fósforo y caminó hacia la izquierda de la entrada, perorando, como guía de turistas:

—Capilla siguiente, a la izquierda: de Nuestra Señora de la Antigua.

Tomó ahí un cirio a medio derretir, con todo y su delgado candelabro, para prenderlo y alumbrar su camino:

—Capilla siguiente, a la izquierda: de Nuestra Señora de Guadalupe. Siguiente, a la izquierda: de la Inmaculada Concepción, siguiente, a la izquierda: de San Isidro Labrador. Y aquí a la derecha, frente a ustedes, incrédulos masturbines, aquí donde no ven nada hoy, estuvieron el Gran Coro y su sillerío y el órgano de siglos, frente al Altar del Perdón que la providencia flamígera también se llevó. Por algo sería. Efectivamente, como ven, no queda nada.

Los turistas masturbines veían poco, pero seguían absortos a El Cachorro, salvo Changoleón que iba carcajeándose a su lado:

—Nos asustaban con las llamas eternas, y les tocaron las rápidas.

Empezó entonces a dar pasitos de torero partiendo plaza.

—El Cordobés en Catedral —sonrió luminosamente Morales, a la luz del candelabro—. Van a extrañar esto, cabrones.

Changoleón había vuelto a ejercer con los custodios su acto de fingirse El Cordobés, de modo que los custodios venían atrás de los turistas masturbines, vigilando lo que pudieran hacer, divertidos más que preocupados, pues su respeto por el recinto no iba mucho más allá de su respeto por cualquier cosa. Así que por darles el gusto de probarles que sí era el Cordobés, Changoleón aceleró su paso de torero, a la luz pálida de los vitrales y del cintilante cirio de El Cachorro y empezó su actuación. Sabía algunas de las hazañas taurinas de su impersonado y las iba diciendo y actuando, como si repitiera lo que había hecho en el ruedo, las chicuelinas de escándalo al toro Pinturero, el terno cielo y oro con que había cortado cuatro orejas y dos rabos en Córdoba, el par de banderillas cortas que había helado a la Plaza en México cuando esperó al toro de pie y sólo dio un paso a un lado para clavar los cuartos en el animal inmenso, cuyo morrillo apenas podía ver mientras el animal cruzaba salpicando sangre al ritmo de sus soplidos, un palmo arriba del cuello de Manuel Benítez, que ése es su nombre, usurpado por El Cordobés. Changoleón contaba estas hazañas y las actuaba, poniéndose de puntas, metiendo el vientre, alzando en cúpula los brazos, apretando las nalgas, desmayando las muñecas, de modo que, increíblemente, su cuerpo moreno, de espaldas anchas de nadador, tomaba las líneas finas de El Cordobés, para despatarrarse como él, porque de la esencia de El Cordobés era despatarrarse, y todo era de pronto una transfiguración de lo posible en lo imposible, como si el infiel doctor Martín Luther King se transfundiera en el fornicario presidente Kennedy.

Cuando Changoleón dio su último pase natural sobre la arena oscura del residuo del incendio, todos aplaudieron, incluidos los custodios, y se pusieron a bailar, cantando ellos mismos Amalia Batista, que era como su himno nacional. Bailaron entre los escombros de la catedral y sobre la discusión de los antiguos y los modernos en torno a qué hacer con las joyas perdidas en el incendio, si restaurarlas o renovarlas, si aprovechar el incendio para cambiar lo tocado por el tiempo o restaurarlo todo, como si el tiempo no lo hubiera tocado ni, en el fondo, pudiera tocarlo. Discusión inútil si alguna, pero expresiva de aquel momento en que lo viejo parecía mejor que lo nuevo, y lo nuevo sólo un engaño de la novedad, o al revés: donde lo nuevo era sólo el aviso de que lo viejo había muerto a manos del tiempo y era imposible rescatarlo de las llamas del tiempo mismo. Cuál era el mensaje de la Providencia en todo esto, pensaba un bando. Cuál el mandato de la Historia, pensaba el otro.

Discusión inútil, si alguna, como queda dicho y como la que a gritos sostenía Lezama con Changoleón exigiendo que le pasara la botella de tequila, de la que apenas quedaban unos buches, pues Changoleón la había escanciado entre los custodios que los habían dejado pasar a verificar los tamaños del daño que ni El Cachorro ni la ciudadanía liberal le creían a la prensa vendida, como era la prensa de la ciudad de entonces, anterior al Terremoto.

El Cachorro tuvo un pronto y los urgió:

—Vámonos, amigos, de estas ruinas. Puro dolor aquí, puro pedo, puras capillas de la Señora de las Angustias y de la Señora de la Soledad, y altares de la Culpa y el Perdón. Que otros tengan angustias y estén solos, masturbines. Que pidan perdón otros. Ustedes son inocentes. Yo los perdono.

Cruzó entonces papalmente el cirio prendido que sostenía en la mano sobre su pecho, de lo alto de la cabeza a lo bajo del vientre, del pecho derecho al izquierdo, y otorgó la bendición plenaria del caso.

Morales dijo al término:

—Sombrero, maestro.

El Cachorro pasó el cirio prendido a su mano izquierda y con la derecha se quitó el chambergo imaginario y lo pasó por su panza de joven adulto camino a lo que sigue.

Salieron pandeándose de Catedral, sacrílegos y sahumados, dispuestos a cualquier cosa, porque no querían irse a la casa todavía y, aunque hubieran querido, no había un taxi ni un camión que tomar en el centro vacío de la ciudad, sino que había que caminar hasta donde hubiera luces, taxis y camiones, cualquier cosa más que los fantasmas entre los que habían andado.

Había que caminar la ciudad.

Tomaron por la calle de Madero, nombre de un presidente fusilado, donde el viento movía perfectos remolinos de basura, cruzaron la calle de Palma, donde Lezama había leído que hubo una palma alguna vez, siguieron a Isabel la Católica, patrona del imperio español, y a la siguiente calle de Bolívar, destructor del imperio español, y siempre por la calle de Madero el fusilado, hasta San Juan de Letrán, una hermosa avenida de doble sentido que honraba la fama de la basílica católica más vieja del mundo.

Qué batidillo de nombres, pensó Lezama. ¿Quién nombraba estas calles? El que fuera, tenía la cabeza encontrada, como el país.

Venían cantando más que hablando por Madero, cruzándose al gusto de una acera a la otra sobre el arroyo de las calles vacías. Era la media noche y no había en ellas sino comercios y edificios cerrados y las farolas chimuelas, una apagada y otra no, idiosincráticas del centro viejo. Respiraban y reían solos, tonta, libremente, en el ruedo vacío del fondo inmemorial de la ciudad. Morales hacía reír a Alatriste como a su llegada a Garibaldi, Changoleón caminaba junto a Gamiochipi cargando todavía una de las cubetas cerveceras de la Arena Coliseo. El Cachorro le daba a Lezama lecciones etimológicas sobre el pugilismo y el boxeo. Algo había dicho Lezama del mundo salvaje y roto de los pugilistas mexicanos. El Cachorro se había salido del melodrama implícito en aquellas palabras, y había dicho, con chunga enciclopédica, asumiendo su inimitable tono doctoral de vendedor de medicinas.

—Hay un pedo con todo esto de los pugilistas, hermano. Para empezar, nadie sabe bien de dónde viene la palabra pugilista. Unos que del latín, otros que del griego, pero quién sabe de dónde. Y aquí se usa y se oye en realidad como sinónimo de pujar. A eso suena el vocablo en nuestros labios: pugilista es el que puja con los golpes, al tirarlos, y el que puja al recibirlos. El púgil puja, hermano, como todos nosotros, aunque con más güevos, eso sí.

Cruzaron en parejas dispares San Juan de Letrán, hacia el hoyo negro de la Alameda, por el flanco occidental del Palacio de Bellas Artes, a estas horas otro fantasma sin luces de la ciudad. Gamiochipi se cortó de la pandilla para ir a orinar al lugar donde lo llamó el olor de los orines, que era la base de una de las portentosas columnas de mármol de Bellas Artes. El hundimiento de la ciudad había hecho ahí un triángulo deprimido donde se acumulaban los orines de la noche. Limpiaban cada día aquel breve estanque de miasmas, pero a la hora en que Gamiochipi se paró frente a él e insurgió de su zíper su armonioso instrumento, las salpicaduras de su potente chorro alzaron en el laguito de azufre unas minúsculas oleadas que llegaron a tocarle los zapatos.

Orinó con espuma y al terminar cerró de un golpe el chorro, sin una gota suelta. Mientras se subía el zíper alzó la vista y vio a los amigos caminando adelante, dispersos pero juntos, una especie de escuadra de vaqueros urbanos flotando sobre el asfalto iluminado de la vacía avenida Juárez, nombrada así en honor de Don Benito, el presidente más venerado en la memoria histórica de México y uno de los más odiados por sus contemporáneos. Iban flotando ahí, en el corolario de la ciudad desierta, el rechoncho Cachorro, con sus lentes de Chejov, y a dos metros a su izquierda iba Lezama, de melenas leonadas, y a su lado derecho Changoleón, de espaldas de nadador, ya lo hemos dicho, y junto a Changoleón, el enjuto y esbelto Alatriste y al lado de Alatriste, el brilloso y blanco Morales, cuya calva precoz de criollo espejeaba incluso bajo las pobres luces de la ciudad, y de la luna.

Oh qué joven calvo era Morales. Qué calva prometedora bajo la luna.

Daban todos pasos a la vez seguros y ondulantes, como certificando la felicidad del alcohol que llevaban dentro, cuyas sobras habían ido dejando en las calles previas bajo la forma de botellas vacías de cerveza, y desahogos urinarios en espacios propicios, como el de Gamiochipi contra Bellas Artes. Para estos momentos, Changoleón guiaba la partida, con paso discutible, pero con brújula segura, hacia la calle de López, nombre de un hombre que no tiene historia, donde abría sus puertas entonces un lugar llamado Manolo´s.

Ya el apóstrofe era una declaración de novedad urbana, un anuncio de los tiempos entrantes y de los salientes. Decía su improbable fama que el Manolo’s lo había inaugurado en los cincuentas Agustín Lara y había ido pasando de cabaret de lujo, uno de los primeros de la ciudad pacata, a congal de lujo, con orquestas de lujo y muchachas de lujo, que llegaban solas al sitio con el propósito, no tan moderno, de irse pagadas y acompañadas. Aquí habían venido una vez Gamiochipi, Lezama y Changoleón invitados por el conjunto legendario de aquellos tiempos, Lobo y Melón, anteriores al Terremoto. Lobo y Melón habían tocado en una de las tardeadas de la casona llamada El Limonal e iban a tocar por la noche, hasta la madrugada, en el Manolo’s, pero Lobo se había prendado de la hermana de una novia que había llevado a la tardeada Gamiochipi y los había invitado a todos al Manolo’s con tal de que vinieran las hermanas. Y habían ido esa vez, y no habían podido volver porque no tenían dinero y porque Lobo y Melón habían dejado de tocar ahí, y nadie podía invitarlos.

Changoleón era visitado siempre en sus ensueños por aquella memoria y ahora, luego de errar por el vientre de la ciudad vieja, había venido a dar sin proponérselo con las luces del Manolo’s, y había reconocido su cercanía con instinto de hijo pródigo, y también con oído de tísico, porque en los espacios desiertos, espejeantes, de la Avenida Juárez, podían oírse en súbitos crescendos los ecos de la rumba y los golpes de tarola venidos de ahí, de la pequeña entrada luminosa del Manolo’s, cubierta desde la banqueta por un toldo digno de un antro neoyorquino. Bajo el toldo, en la entrada, había un portero cubano, mulato, fuerte como una estatua, quizá uno de los golpeadores apolíneos de la camada que había expulsado la revolución cubana y habían hecho una temporada de leyenda en el boxeo de México, entre los cuales Baby Luis, Ultiminio Ramos, José Ángel Nápoles y quizá este portero mulato, pensó Changoleón, al que trató por eso de acercarse suavemente, preguntándole quién tocaba en el lugar.

—Si son Lobo y Melón, somos sus amigos —aventuró Changoleón.

—No son ellos —respondió el portero, con efectivo acento cubano, lo que animó a Changoleón a ensayar ahí el truco que se había guardado toda la noche, a saber, el reloj de chapa dorada que llevaba el nombre de su padre, de cuyo cajón de reliquias lo había sustraído para eventualidades como esta. Empezó a hablarle al portero de la amistad que el grupo ahí presente tenía con Lobo y Melón, aunque Lobo y Melón no tocaran esa noche en el Manolo’s, mientras pasaba el reloj frente a los ojos del mulato, rodándolo distraídamente por su mano izquierda. Preguntó por fin al ciclópeo cubano cuánto pensaba él, bajita la mano, que podrían ellos consumir en el Manolo’s, el lugar de sus querencias, por aquella joya.

Precisa el narrador omnisciente que había algo truhan, irresistiblemente encantador, en los modos trapaceros de Changoleón, y que sintonizaba de inmediato con la franja de truhanería de la gente con quien trataba de ejercer sus dones. El portero mulato no fue la excepción, pero no era un truhan y le dijo:

—Simpatía para ti, mi hermano. Simpatía. Pero acá sólo billetes, aunque sean falsos.

Le gustó su propio dicho, tanto, que al terminar de decirlo estalló en una risa de hermosos dientes blancos. Remachó:

—Treinta pesos de cover por cabeza, hermano, y el campo es todo suyo.

Lo dijo en el momento en que se detenía frente al Manolo’s un Packard gris, de cuya puerta delantera bajó una morena de pelo laqueado, en altísimos tacones. Pasó junto a ellos despachando un perfume mareador. El vestido azul ceñía con una banda escarchada su cintura s. Se detuvo ante el portero para buscar algo en su bolsita de mano. Mientras lo hacía, alzó la vista y miró a Gamiochipi. Siguió buscando en la bolsita y miró de nuevo a Gamiochipi, como para cerciorarse de lo que había visto. Finalmente encontró en la bolsita lo que buscaba, una especie de medalla de latón, y la mostró al portero. El portero le extendió el paso con el brazo extendido, diciendo:

—Madam…

Camino a la entrada del Manolo’s, que estaba cubierta por una cortina de terciopelo rojo, Madam giró sobre sus tacones y miró a Gamiochipi por tercera vez, ahora de verdad, y Gamiochipi a ella, fijamente, hasta que la hizo sonreír. Sonriendo todavía, Madam dio otra vuelta magnífica sobre sus potentes tacones y entró al Manolo’s, reavivando la estela de su perfume mareador, que a Lezama le pareció bajado del cielo de los perfumes.

—¡Te miró, matador! —dijo Lezama, embriagado en aquellas esencias.

—Me miró —dijo Gamiochipi.

Changoleón vio la oportunidad y le mintió al portero:

—Es su novio.

—Ajá —dijo el portero.

—Ya viste a la chamaca que nos conoce. Déjanos entrar. Toma mi reloj. Te cobras a la salida.

—No sé de relojes, hermano. El cover es treinta cada uno.

—Toma el reloj, cabrón. No eres amigo, amigo.

—Soy portero, socio. Qué hago.

—Nada, nada —dijo Changoleón, dándole una palmada en el hombro—. Gracias.

—Mira —le dijo el portero—. El lugar tiene una puerta trasera que da al edificio de al lado. Entra al edificio, ve al estacionamiento, toca la puerta y pregunta ahí por la Madam que acaba de entrar. Di que la busca su novio y todo eso. Si ella te deja entrar por tu reloj con su novio, yo no he visto nada.

—¿Cómo se llama la Madam?

—Pregúntale a su novio, socio —dijo el avezado portero y volvió a reír con sus grandes dientes blancos, como de anuncio de pasta dental.

—Te debo, portero, pero no te debo —le sonrió Changoleón.

—Nada, hermano. Si te va bien, me compartes.

El edificio estaba cerrado y apagado y no hubo modo de escurrirse a su estacionamiento, por lo que El Cachorro sentenció:

—Se nos fue la Madam. Sigamos a donde toque.

Siguieron por la calle de López y dieron vuelta a la derecha camino a la calle de Dolores y el llamado barrio chino, pero en realidad camino a un lugar favorito de sus tiempos, llamado el Catacumbas, un bailadero famoso porque lo presidía una estatua de cartónpiedra de Frankenstein en tamaño natural, y una oscuridad propicia a todos los excesos previstos por el cavernoso doctor Freud. Los meseros portaban lamparillas de mano, unas luces de neón azuladas igualaban rostros y figuras, resaltando los dientes y el blanco de los ojos, y las muchas calaveras y esqueletos pintados de blanco que decoraban el lugar. Changoleón repitió el truco de ofrecer el trueque de su reloj paterno por consumo, ya cuando estaban adentro, pero tampoco le tomaron el trato, entre otras cosas porque seguía cargando en el brazo, sin darse cuenta, una de las cubetas expropiadas en la Arena Coliseo, con sólo una cerveza tibia y sucia, olvidada en el fondo.

Salieron del Catacumbas y bajaron por Dolores hacia Artículo 123, que celebraba un artículo incumplido de la Constitución, y de ahí hacia la calle de Victoria, que quizá celebrara el nombre del primer presidente del país, Guadalupe Victoria, cuyo verdadero apellido era Adaucto, y de ahí a la calle de Ayuntamiento, institución suprimida en la ciudad desde los años veinte de aquel siglo, anterior al Terremoto. Pasaron la calle de Ernesto Pugibet, que puja todavía porque alguien recuerde su nombre y llegaron a la calle de Delicias, que había sido lugar de putas y pulquerías y conservaba un par de antros de lo mismo, en particular uno llamado El duelo de las mujeres pulqueras. Estaba este lugar cerrando su cortina de resorte cuando cruzaron enfrente los machos masturbines. El Cachorro señaló con su enano dedo índice la parte de luz que exudaba del cierre y dijo a Alatriste:

—Cerveza y tequila, Negro. A mi cuenta.

Alatriste fue al lugar y dijo lo que pedía el Cachorro. Le abrieron la ventanilla de la persiana de metal, y le dijeron, con claridad castrense:

—Cervezas, sólo hay Victoria. Tequila, sólo blanco Sauza.

Oliendo el alcohol corrieron tras Alatriste Changoleón y Gamiochipi, Changoleón todavía cargando su cubeta cervecera, expropiada en el embudo coliseíno.

Les pidieron ochenta pesos anticipados que El Cachorro puso de su bolsa escondida y Alatriste pagó. Cerraron entonces la ventanilla, sin decir una palabra, estableciendo meridianamente quién estaba al mando de la situación. Luego de un tiempo que se antojó muy silencioso y muy largo, los de adentro levantaron la persiana de resorte sólo lo necesario para pasar por abajo un cartón de cervezas victoria con una botella de tequila incrustada en sus rejillas.

Gamiochipi sacó una cerveza, la destapó con su llave como quien quita una chapita y retó:

—Me la tomo de un trago.

Nadie le tomó el reto, pero él se puso en posición de garza tragándose la pesca del día y desapareció una cerveza en cuatro degluciones hazañosas, seguidas por un eructo homérico.

Por la calle de Dolores siguieron hasta la avenida José María Izazaga, conocido, recordó Lezama, como el Insurgente Olvidado. Dejaron atrás la calle de Izazaga y se adentraron en las oscuridades de la colonia Doctores, la colonia forajida. Entraron a ella caminando por la calle de doctor Andrade, profeta mexicano de las inyecciones intravenosas, hasta la calle del doctor Lavista, autor del opúsculo pionero Sífilis Vacunal, en cuya esquina dieron a la derecha por Doctor Vértiz, precursor de la canalización de abscesos hepáticos, todos ellos galenos fantasmales del siglo XIX. Desde la esquina de doctor Lavista y doctor Vértiz podía verse el edificio de la siniestra Procuraduría de la ciudad. Lo peculiar de aquellas calles de la Colonia Doctores era que en cualquier esquina alguien podía saltar sobre quien fuera para quitarle lo nada o poco que llevara.

Caminaron dos calles tristes con los nombres antedichos, luego tres calles tristes con otros nombres, luego cuatro calles tristes hasta que, de pronto, bajo un farol amarillo, Alatriste vio una esquina ochavada y el nombre de un estanquillo, La quedada, que lo volteó por dentro, porque esa esquina ochavada y esa tienda habían sido las señas que le había dado Deifilia, su proyecto de novia, la noche en que los machos masturbines se hicieron de parejas dispuestas, todos menos él, en el departamento de un improbable amigo apodado el Falso Nazareno.

Alatriste le pidió a la cuadrilla que lo siguiera, por favor, la siguiente media cuadra, hasta el hoyo de la vecindad donde se había metido Deifilia aquella noche. Y la cuadrilla lo siguió. Alatriste fue viendo, puerta por puerta, facha por facha de cada puerta, hasta ponerse donde Deifilia se había metido aquella noche. Encontrada la puerta, se la quedó viendo, inmóvil, como si viera por primera vez la Gran Tenochtitlán, viniendo de Extremadura.

Estaban a veinte pasos del gran crucero de la colonia donde convergían doctor Navarro y doctor Bernard, gloria de Francia, con Alatriste mirando el lugar de su memoria y la cuadrilla aburriéndose con él, pero dándole tiempo, porque no tenían nada mejor que hacer en su caminata, señora del ocio, de la inconciencia, de la felicidad.

El Cachorro le dijo a Alatriste:

—Estás viendo visiones, Negro.

Las estaba viendo, adolorido de tanta revelación, de tanta dicha.

Hay que decir que había muchos indicios de dolor y pocos de dicha en aquellas calles oscuras, pues en uno de sus extremos estaba el hospital mayor de la ciudad, cercado de funerarias y farmacias, y en el otro lado, por donde caminaba ahora la cuadrilla de los machos masturbines, estaban los tribunales, y entre uno y otro polo de la colonia había una proliferación de esquinas tristes, punteadas de muchachos perentorios tomando cerveza, acechando a quien cruzaba por su barrio.

Colgado de la botella de tequila blanco que se había apropiado, Changoleón iba cantando una canción inolvidable de esos años, la misma que había inducido a cantar horas antes, camino a Catedral: Los aretes que le faltan a la luna. Changoleón no cantaba bien, pero era entonado y su voz tenía cierta potencia romántica de crooner, de modo que sí cantaba bien, dadas las condiciones de ir cantando mientras caminaba por las desvencijadas calles de la Doctores. Desvencijadas es la mejor palabra para describir aquellas calles, pues sugiere la idea de que habían envejecido sin que nadie les echara un lazo. Desde luego habían envejecido, aunque nadie las recordaba realmente nuevas. Habían pasado en unos pocos años de la novedad al abandono, de ser los patios de trenes y tranvías a ser un gran diseño de ordenamiento urbano, con esquinas ochavadas, calles anchas, viviendas para la clase media, negocios emergentes y espacios públicos fundamentales de salud, transporte y procuración de justicia. En unos cuantos años de apresurado abandono, la Doctores había pasado a ser una colonia de robos y asaltos, hoteles de paso, antros desalmados, vecindades sitiadas por sus propios vecinos, mercados de cosas robadas, pandillas tuteladas por policías. Era ahora la colonia forajida, de oscuridad amenazante, que orinaba sus espacios con rencor de propietario celoso, atento a quienes cruzaran sus linderos, sus propiedades, que incluían en su cabeza, a las mujeres, las hermanas, las madres, las novias tenidas o anheladas, todas las cuales debían mantener a salvo de la asechanza de fuereños, aunque fueran sólo fuereños que cruzaban sus calles caminando, como las cruzaba aquella noche la cuadrilla de los machos masturbines.

Caminaron hasta doctor Velasco, luego hasta doctor Erazo, luego hasta doctor Martínez del Río, y hasta el crucero de José Terrés, que cruzaba la colonia en diagonal. De la puerta de entrada de una vecindad cercana al crucero, en la acera de enfrente de la que caminaban, escucharon la voz torva, que les hablaba desde un sitio ignoto como con micrófono.

—¿De qué colonia son, cabrones?

Morales, que parecía desaparecido de la caminata, se adelantó al grupo pidiendo con las manos que lo dejaran hacer y no dijeran nada.

Caminó cauta pero firmemente hacia el ojo de la vecindad de donde venía la pregunta y dijo, con voz de terciopelo:

—¿Perdón, amigo?

La voz grietosa de la vecindad repitió:

—¿Qué de qué colonia son, cabrones?

A lo que Morales respondió, con suavidad:

—De la colonia Condesa, amigos.

—¿La colonia Condesa? ¿Cuál colonia Condesa? ¿Dónde está la colonia Condesa, cabrones?

—Pasando la avenida Cuauhtémoc, amigos.

—Pasando la avenida Cuauhtémoc está la colonia Roma, cabrones.

—Así es, jefes —dijo Morales, con voz de domador ante el guepardo hambriento—. Y después de la colonia Roma, está la colonia Condesa.

—¿Dónde, cabrones?

—Cruzando la avenida de nuestros héroes Insurgentes —dijo Morales, jugando de contrabando con la historia patria.

—¿Nuestros Insurgentes? —gritaron de lo oscuro— ¿Nuestros héroes? ¿Nos quieren ver la cara de pendejos, cabrones?

—No, amigos —dijo Morales, cambiando rápidamente de tema: —¿Saben dónde está el Woolworth?

—¿Vulvor?

—Vulvort –ajustó Morales

—El vulwort, sabemos, cabrones. ¿Qué con eso?

—Nosotros vamos adelante del vulwort —dijo Morales concediendo el inglés de los pelones.

—¿Van al vulwort, cabrones?

—Despuesito del vulwort –dijo Morales.

—Ajá.

Harto del intercambio de Morales, el Cachorro intervino, para mal. Dijo esto:

—Después de la avenida Cuauhtémoc que limita su colonia, amigos de la gleba, empieza la colonia Roma, la cual termina donde cruza la avenida Insurgentes. Bueno, amigos, pasando Insurgentes, empieza la colonia Condesa, nuestra colonia. ¿Es tan difícil de inteligir? Consulten su mapa de la ciudad.

—Hablas muy raro, cabrón, chinga tu madre —dijo la voz del hoyo, encrespada nuevamente —¿De dónde vienen, a dónde van?

—Venimos de la Catedral —reasumió Morales, entrando al quite con suavidad.

—Y a dónde van?

—A nuestra casa, amigo. A dormir.

—¿Vienen de la Catedral, cabrones?

—De la Catedral —dijo Morales. Y añadió en un golpe de genio: —Traemos vino. ¿Quieren un trago?

—Un trago de qué, cabrones.

—¿Qué nos queda, Chango? —preguntó Morales a Changoleón.

—Cerveza y tequilla —dijo Changoleón.

—Tenemos cerveza y tequila, amigos —le repitió Morales al hoyo negro de la vecindad.

—Qué cerveza —dijo el oráculo.

—Victoria —susurró Changoleón.

—Victoria —dijo Morales.

—Qué tequila.

—Sauza —susurró Changoleón.

—Sauza —gritó Morales

El oráculo oscuro emitió su orden para Morales:

—Acércate tú, cabrón.

Morales se acercó a la boca de la vecindad Conforme se acercó empezaron a mostrarse por las esquinas del crucero pares de muchachos alertas, con los puños cerrados y cosas que brillaban en sus manos. Se acercaron poco a poco en un doble movimiento hasta cercar a Morales frente a la boca del vecindario y hacer replegarse al resto de los machos masturbines hacia la pared amarilla, descascarada, de la acera contraria. En eso estaban cuando oyeron primero y vieron después doblar por la esquina, a espaldas de la escena, dos coches rechinantes con los faros prendidos. Uno era el Packard gris que habían visto en el Manolo’s y el otro un Ford negro descarapelado. Los faros prendidos iluminaron la escena de los machos masturbines puestos contra la pared por una retícula de chamacos alertas, pelones, impasibles. El Packard se detuvo a unos metros de la escena, frente a la entrada del único edificio de la calle. Del coche negro que lo seguía bajaron a las prisas dos gorilas trajeados rumbo a la puerta del edificio, como para resguardarla. Del Packard gris bajó primero el chofer, un flaco de bigote y traje cruzado, peinado con gomina. Caminó unos pasos hacia la escena y dijo con certidumbre imperiosa, sin alzar la voz:

—No quiero pedos en esta calle, Maromas.

—No, comandante —respondió la voz desde la boca oscura de la vecindad.

—Y el No vale es para todos —agregó el comandante, alzando el brazo izquierdo hacia los pelones impasibles. Los pelones se dispersaron como tocados por la varita de Mandrake el Mago.

—A sus órdenes, comandante —rubricó el Maromas, con la voz resonante resignada, desde el fondo de la boca oscura de la vecindad

El comandante rodeó el frente del Packard, abrió la puerta del asiento delantero con la mano derecha y puso en el aire una caballerosa mano izquierda. La mano de una mujer tomó la del comandante y tras ella bajó del Packard la mismísima Madam del Manolo’s.

Changoleón y los machos masturbines habían reculado instintivamente, gravitando hacia el Packard gris. La Madam sonrió al verlos de nuevo y ellos la vieron de nuevo. Tenía los labios rojos, brillantes, recién pintados. Echó sobre los reculantes una mirada que brillaba también y que se detuvo un tiempo de más en Gamiochipi. Lezama creyó ver que la Madam no sólo miraba, sino que le asentía a Gamiochipi, como aceptándole una propuesta previa o adelantándole una. Acabó de sonreír, es decir, de extender la sonrisa que sus labios apenas habían insinuado, y les dijo con ronca voz:

—Si la siguen buscando, la van a encontrar, muchachos.

Caminó luego hacia la puerta del edificio, enlazada de la cintura por el comandante, y entró con él por la puerta de cristal y aluminio, junto al lujoso interfón del edificio. En uno de los botones de aquel interfón, pensó Lezama, o al final del cable de uno de aquellos botones, la Madam tendría con el comandante un nido de amor o al menos una chaise longue profesional, pensó, como la que usaba el polisexuado doctor Freud. Cuando la Madam y el comandante entraron al edificio, uno de los custodios del Ford negro, con cara de boxeador retirado y espaldas de alijador, los increpó con camaradería:

—¿Van a correr, cabrones o van a esperar que los correteen? ¡A su casa, ya!

Les faltaba un trecho para la casa, que estaba en la Condesa.

Como había tratado de explicar El Cachorro, en un mal momento, la colonia Doctores quedaba entre el Viaducto de la Piedad, que entubaba un viejo río, y la avenida Cuauhtémoc, nombrada así en honor del rey azteca derrotado en la conquista de la Gran Tenochtitlán, el primero de los héroes caídos en la especialidad histórica de aquella ciudad y de aquellos tiempos, cuya especialidad era consagrar héroes caídos, padres de la patria arrepentidos de sus gestas, reformadores vencidos por la reacción, presidentes demócratas fusilados por serlo. La colonia Roma quedaba entre la Avenida Cuauhtémoc y la Avenida Insurgentes, llamada así en honor de los insurgentes derrotados en la guerra de independencia. La colonia Condesa quedaba después de la Avenida Insurgentes, y recibía su nombre de la famosa hacienda de una tormentosa Condesa, cuyas propiedades habían sido urbanizadas, primero con un campo de futbol, luego con un hipódromo. El orgullo de la colonia era el parque que quedaba en el centro del antiguo anillo de la antigua pista del hipódromo, al que todo el mundo llamaba Parque México, pero se llamaba en realidad General San Martín.

Por qué les habían puesto esos nombres a esas colonias, a esas avenidas, a esos parques, es parte del enigma de la historia nacional, aunque quien esto escribe no carece de ciertas hipótesis. Las diré otra vez: un batidillo. La avenida que circundaba al Parque San Martín se llamaba, esa sí, Avenida México y en su número 15, frente a una estruendosa jacaranda que caía sobre el balcón, estaba la casa basculante, la brújula cuyo latido guiaba los pasos de sus hijos que surcaban la ciudad aquella noche.

De modo que estaban todavía en la Colonia Doctores, caminando por Dr. Terrés, que iba a dar al Hospital General de la ciudad y a su entorno de vecindades y funerarias. Caminaron por Terrés varias cuadras mirando hacia atrás, asomándose en las esquinas para ver que no reaparecieran los pelones del Maromas. Cruzaron por aquel páramo de funerarias y calles con nombres de doctores muertos, como si salieran del cementerio vivo que cuidaban los pelones del Maromas, el engominado comandante que les había salvado la vida, la enigmática Madam que se les había aparecido dos veces en la noche como para advertirles de algo que era imposible descifrar, algo de lo que su mirada de joven bruja había absuelto sólo al hermoso Gamiochipi, para ese momento sólo un guiñapo húmedo de alcohol que apenas podía caminar pero levantaba altivamente la cabeza gritando al cielo oscuro:

—A mí me miró.

La acera derecha de doctor Terrés estaba oscura, interrumpida sólo por los anuncios luminosos, apenas dos, de las funerarias que esperaban el fiambre del Hospital General, largo de cuatro cuadras en la acera de enfrente, con su acceso central iluminado apenas y su barda larguísima, ominosa, aislante del dolor que había adentro. En esto pensaba Alatriste viendo el largo muro, porque era capaz de imaginar el dolor de los otros para corregirlo algún día, a diferencia de Lezama, que era sólo capaz de imaginarlo para escribirlo algún día.

La frontera del cementerio que venían cruzando, como se ha dicho ya, era la avenida Cuauhtémoc, último emperador azteca, el mayor de los héroes derrotados de la historia del país, pero los caminantes atravesaban la ancha avenida de dos sentidos, con sus rieles paralelos de tranvías, como si alcanzaran una victoria. Adelante estaba la colonia Roma, llamada así por ninguna razón geográfica, pues sus calles llevaban todas nombres de estados y ciudades mexicanas, como la calle de Coahuila, que continuaba la calle de doctor Terrés al cruzar la avenida Cuauhtémoc. Morales venía fantasmal otra vez, exhausto de su parlamento con el Maromas, pero al primer contacto con la calle de Coahuila, ya en la colonia Roma, despertó de nuevo, como si la ciudad le diera un piquete en las nalgas.

—En una casa de esta calle está inscrita nuestra historia moderna —dijo—. Y es la historia de un asesinato. También está escrita, adelante, nuestra vida buena de hoy, y es un cine, junto a unas taquerías. Y adelante está la casa de la mujer que me trae pendejo de amores sin que haya tenido el menor indicio de ese amor. Y en la siguiente esquina está la tienda Woolworth que es la encarnación del imperio que nos devora, el imperio yanqui de los tornillos perfectos y las gringas deliciosas.

—Guíenos, maestro —legisló El Cachorro, señalando hacia adelante con su índice pigmeo.

Morales los guio hasta la esquina de Coahuila, un estado norteño donde hubo cowboys dos siglos antes que, en el Viejo Oeste, y Orizaba, una ciudad pionera de la industria textil donde no quedaba textil alguno. En la esquina de Coahuila y Orizaba había una casa de dos plantas y un altillo, con columnas de pórfido y emplomados en las ventanas, donde había vivido en los años veinte de aquel siglo, antes del Terremoto, un ambicioso, loco, ebrio, joven general, que planeó un golpe de estado contra su tío segundo, un ambicioso, loco, sobrio, no tan viejo general invicto de la Revolución, por lo que el sobrino fue descubierto, perseguido, aprehendido y muerto por los esbirros de su tío, en un pueblo llamado Huitzilac, que ni siquiera era un pueblo, de donde trajeron el cadáver profanado del rebelde hasta la mirada del caudillo, que quiso verlo y le dijo, según unas versiones: “No dirás que no te di tu cuelga”, queriendo significar que le había dado su regalo de cumpleaños, pues el día en que lo mandó matar el tío era el día del cumpleaños del sobrino. Según otras versiones, lo que el tío le dijo al sobrino fue: “Hasta aquí me hiciste llegar”, como echándole a su víctima la culpa de su propia ejecución.

—Para efectos de lo sucedido, las dos versiones valen madres —dijo Morales—. Lo único cierto es que el que perdió, perdió, y el que ganó, ganó, aunque sólo por un rato, porque un año después al general invicto lo mató un pendejo por las razones equivocadas. Y de aquí la lección fundamental de la política, mis amigos: el que la hace la paga y el que no, también.

Dos cuadras adelante estaba el Cine Estadio, apagado, lo mismo que las taquerías y los locales de birria que lo escoltaban, lo mismo que el gigantesco multifamiliar Juárez que estaba frente al cine, en cuya masa oscura, rayada por la media luna de la noche, había sólo unas luces prendidas, una en la esquina izquierda del segundo piso, otra en el centro del cuarto piso, la tercera en un sitio indeterminado del quinto. Típicamente, Alatriste pensó que había ahí gente habitada por el insomnio, Lezama pensó que había locos leyendo y Morales que se habían quedado dormidos luego de beber y coger y habían dejado la luz prendida, abusando de los subsidios del estado.

—El cine Estadio es el lugar de nuestros sueños, cabrones, el lugar del cine, y nada hay que añadir, salvo que Sophia Loren estaba buenísima la primera vez que la vi en la pantalla de este cine y sigue estando igual cuando amanezco urgido de cariño, armado con mi modesto sable hasta la empuñadura.

—Siguen las calles de tu novia, cabrón —irrumpió Gamiochipi, balbuciente de pedo—. Nos vale madre Sophia Loren. Dinos en cuál ventana le vamos a cantar a tu novia.

Habían dejado atrás el cruce de la calle de Coahuila, la desértica, con la calle de Yucatán, tierra del mayab y de El Cachorro. También el cruce de Coahuila con Tonalá, villa de oscura nombradía, y de Coahuila la yerma con Xalapa la húmeda, ciudad de los mil verdes, y de Coahuila la vaquera con Monterrey la industrial, fundidora de acero, y con la modesta Medellín mexicana, que era sólo un pueblo, y luego la esquina de Coahuila con Manzanillo, puerto suspendido en el primer paso de su crecimiento, y finalmente la esquina de Coahuila con Insurgentes, la única avenida que cruzaba de cabo a rabo la ciudad, desde la entrada de la antigua Cuauhnáhuac, que el oído español volvió Cuernavaca, hasta la salida de la lerda Pachuca, que se decía “bella airosa” porque un ingeniero inglés la había descrito como “pretty windy”. Era este cruce el que aparecía en el horizonte como el lindero final de la odisea de los machos masturbines, en su gratuita, inútil, desfalleciente caminata por la ciudad.

—Vamos a llevarle gallo a tu novia, cabrón —insistió Gamiochipi contra Morales, en su estado subnormal de alcohol.

A lo que El Cachorro respondió:

—Que Morales diga la ventana.

—No mamen, cabrones —suplicó Morales-. Apenas la estoy atarantando, y es hija de mi profesor. Me corta el pito el suegro. Y ni siquiera sabe que es mi suegro, cabrón.

—Señale la ventana, masturbín, la que sea —ordenó El Cachorro.

Y empezó a cantar solo, a capela, con su voz de ópera grande, ineducada, una canción yucateca, anterior al Terremoto, que decía:

Yo sé que nuúnca

Besaré tu boóca

Tu boóca

de puúrpura encendidaá

—Como la de Madam —dijo Gamiochipi, herméticamente pedo—. La Madam que me miró a mí, cabrones.

Yo sé que nuúnca

llegaré a la loóca

y apasionaaáda fuenteé

de tu vidaaá

El Cachorro cantó el resto de la canción durante la siguiente cuadra y media. Morales no señaló ninguna ventana de las preciosas casas paralelas de dos plantas y puertas y ventanas art decó que eran la inserción francesa de la vaquera calle de Coahuila, evocadora del desierto. Lezama contó sin embargo tres ventanas que se prendieron al paso de la cantada de El Cachorro, cuya voz vibraba nítidamente, exacta en sus tiempos y en sus notas, en lo alto del silencio de la ciudad, en realidad de la colonia Roma, llamada así en tributo de la ciudad eterna que nada tenía que ver con la ristra de estados inacabados y ciudades sin gracia que su nomenclatura urbana contenía.

En la esquina de Manzanillo y Coahuila Morales señaló hacia la esquina siguiente donde estaba la tienda Woolworth, sobre la que Morales ensayaba una teoría de la identidad nacional. Era esta:

—Si les gusta las cosas que venden en Woolworth, cabrones, ya han empezado a dejar de ser mexicanos. Ya son la primera generación de gringos nacidos en México. Como dijo aquel.

Venían caminando por la calle de Coahuila, desbalagados y hablantines, mirándose caminar unos a otros. Estaba amaneciendo sobre los cables de los postes de la ciudad, que eran una mierda de cruces y suciedad, pero que a los ojos de Lezama parecieron en aquellos momentos como una red iridiscente de enigmas, una declaración de realidad que iluminaba otra cosa, a saber cuál, y al salir a la calle de Insurgentes que era dos veces más ancha que Coahuila, el amanecer fue más potente y la iluminación de Lezama más categórica, por lo cual se quedó recargado en la cortina de resorte que protegía el Woolworth de Coahuila y vio cruzar a la cuadrilla de los machos masturbines por la doble avenida de Insurgentes que tenía entonces tranvías, cables para tranvías, y les tuvo un cariño digamos militar, por el hecho de que se puso a contarlos uno por uno y estaban todos completos aunque zigzagueantes, rumbo a lo que seguía de la calle de Coahuila, a saber, la calle de Michoacán, y dos calles más allá el verdor insinuante del Parque México, el llamado de regreso de la casa en busca de la cual habían cruzado esa noche la ciudad.

Entonces dijo Gamiochipi, con voz estropajosa:

—A dormir, cabrones.

Y Changoleón dijo:

—Todavía tengo mi reloj. Vamos a El Parque, ahí me lo valen. Vamos a saltar el día.

No hemos dicho lo que era la cantina El Parque para la cuadrilla de odiseos, lo diremos adelante. Valga sólo subrayar aquí que Changoleón hablaba de un lugar canónico de los hijos de la casa, invictos de la noche.

Nadie atendió al llamado de Changoleón que jugaba su reloj entre las manos, y les dijo, ya a la vista de la jacaranda de la casa:

—Se van a arrepentir de no haber ido a El Parque, cabrones. Se van a arrepentir de todo lo que hayan podido hacer y no hayan hecho en su vida, cabrones. Porque la cosa es ahora. Y eso es todo lo que hay.

Dicho lo cual se quedó parado, cimbrándose sobre sus plantas, mientras el resto de los viajeros seguía caminando, entre el amanecer todavía oscuro del parque, hacia la casa. Changoleón se quedó mirándolos de pie, jugando su reloj entre las manos, y dio la media vuelta y se fue, cabizbajo, a beber en El Parque la joya de la noche que le quedaba.

Fantasmas en el balcón. Literatura Random House 2021

Héctor Aguilar Camín

Escritor, historiador, director de la revista Nexos.

Su último libro: La dictadura germinal.

Crónica de la destrucción de la democracia mexicana

Editorial DEBATE, 2025